Por Omar Aquiles Valladares Coello, historiador hondureño. Una versión sintetizada de este artículo también apareció en la revista El Zángano Tuerto.

A principios del siglo XX, la ciudad de Santa Rosa de Copán estaba en la ruta de los bohemios del mundo. En 1902, una compañía de acróbatas con todo su bagaje, vestuario festivo y demás parafernalia realizó una temporada artística en la agradable ciudad. Esa misma compañía llevaba un cinematógrafo Lumiere, la ciudad de Santa Rosa estaba en la ruta de los artilugios y las ideas: la novedad del cine había llegado. Pocos años después, Chaplin era el ídolo de aquellos; para semana santa debieron sufrir las peripecias de Ben Hur en su batalla personal con el malvado romano de Mesala (por supuesto en la versión de cine mudo).

Pero allí no paraban las novedades, un día de tantos, una compañía circense elevó un globo aerostático, uno de los primeros en el país. Los pobladores de la ciudad salieron asombrados a las calles: dos muchachas en el globo saludaban alegres con sus pañuelos a los sorprendidos habitantes. La ciudad era, pues, un punto de atracción para las novedades. Las compañías circenses y de teatro realizaban sus temporadas rompiendo la rutina y el tedio de una modesta ciudad de provincia.

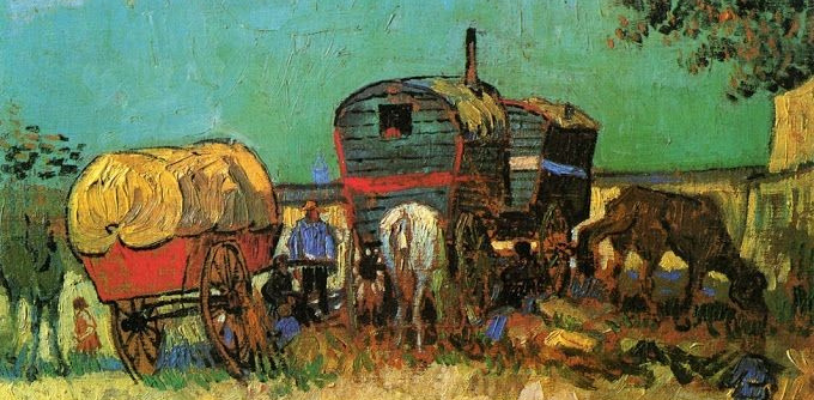

En el periódico local El Faro, en su edición de 25 de agosto de 1931, se comentaba la noticia de una gran invasión de húngaros, que no era más que otra denominación de gitanos, ese grupo étnico característico por su vida nómada. El periódico registraba que aquellos húngaros recorrían la ciudad haciendo las delicias de la chiquillería. Las actividades de los gitanos consistían en predecir el porvenir echando las cartas, leyendo las manos o escudriñando una bola de cristal. Quizá alguna matrona gitana, más psicóloga que agorera, capaz de leer las urgencias de una clientela que tal vez quería saber de amores pasados y presentes; el número de la lotería o resolver angustias cotidianas, atendía la consulta.

Estos gitanos acampaban en las faldas del cerro de El Calvario en sus tiendas de campaña con restos del polvo de su dilatado peregrinaje (léase sucias, como dice el periódico). Uno de sus trucos o pequeñas y simpáticas estafas, que ya son de leyenda (lo que no se entiende es cómo caían los incautos, pues, igual las realizaban en Santa Rosa que en algún villorrio de Cracovia o París), consistía en cambiar un caballo viejo y tullido por una cabalgadura joven y fuerte. Algún truco ancestral debían de hacer para efectuar la estafa, de algo tenían que vivir aquellos errantes. Las viejas supersticiosas suponían que la presencia de gitanos era de mal agüero y que traían desgracias como las del judío errante. El periódico citado exigía al jefe del orden público que realizara lo más conveniente de acuerdo con la ley, es decir, que es posible que expulsaran aquellos desgraciados sin patria. Ignoro qué sucedió con aquellos gitanos, y no deja de sorprenderme esa vida romántica, de vagar libremente por el mundo sin fronteras, sin más leyes que las propias de la tribu; que deben ser solidarias y fraternas para que hoy, como hace siglos, su fuerza como colectivo siga vigente.

Lo que tampoco comprendo es la xenofobia francesa, en pleno siglo XXI, expulsando brutalmente gitanos de suelo francés. Este grupo étnico ha sufrido una tenaz persecución a través de la historia. Recientemente, en el siglo XX, el nazismo envió a las cámaras de gases a cientos de ellos. Como si fuera un atavismo, se les ha perseguido sin tregua. Según una tradición, Dios maldijo a los gitanos porque no dieron de beber a la sedienta virgen María junto con el niño Jesús, de allí el anatema.

Su persecución y discriminación resulta no sólo inhumana, sino irrespetuosa de un pueblo de raíces milenarias. Nadie, por ejemplo, puede negar el aporte de los gitanos en la cultura española, el cantejondo es un ejemplo de ello. Federico García Lorca bebió de las fuentes de la tradición gitana, es ampliamente conocido su Romancero Gitano; negar ese aporte sería absurdo, tanto como expulsarlos del suelo francés.

En 1492, año en que Cristóbal Colón pisó tierras americanas y con lo que inició la despiadada conquista americana, los Reyes Católicos expulsaron a los moros (árabes) y judíos de territorio español. Aquel acto, al decir de los especialistas de historia española, empobreció culturalmente la península. Nadie puede dudar de la influencia árabe en la arquitectura, en la ciencia, las artes y en el idioma castellano. Negarlo es ser suicida. De igual manera, la presencia judía le dio realce a la cultura española llegando en su momento a convivir las tres culturas en un ambiente de paz.

El contacto con otros, la otredad como les gusta decir a filósofos y antropólogos, nos enriquece. Además, nos da identidad, pues tenemos con quién compararnos, de quiénes aprender o a quién enseñar. De préstamo cultural hemos ido a través de la historia, por ejemplo, afeitarse es una costumbre egipcia muy antigua, por cierto; cargar la novia el día de la boda es una tradición romano-sabina; las pastas son tan asiáticas como europeas; la pólvora es china; los mocasines inventados por los indígenas norteamericanos.

Rechazar la inmigración es empobrecer la cultura propia, cerrarse a las posibilidades del crecimiento económico y cultural, pues es indudable que quien emigra es la gente más calificada, emprendedora y abierta al cambio. En realidad, todos los humanos alguna vez hemos sido migrantes, algo de gitanos debemos de tener…

Síguenos en nuestra cuenta de Twitter para disfrutar más artículos gratuitos.

Deja un comentario